■ 主な原因と時期

食中毒の原因にはいくつかの種類があり、それぞれ発生しやすい時期も異なります。

たとえば、細菌性の食中毒(O157・サルモネラ菌・黄色ブドウ球菌など)は、5月から9月の高温多湿な季節に特に多く発生します。気温が上がることで菌が増殖しやすくなり、ちょっとした保存ミスや調理の油断が原因になることも。

一方、ウイルス性の食中毒(特にノロウイルス)は、11月から3月の冬季に流行しやすい傾向があります。乾燥や寒さによって手洗いや衛生管理が行き届かなくなることで、感染が広がりやすくなります。

そのほか、自然毒による食中毒(フグや毒キノコなど)や、化学物質の混入(殺虫剤、防腐剤など)によるものは、季節に関係なく1年を通じて注意が必要です。

つまり、食中毒は一年中どこかで起きているといっても過言ではありません。■ 細菌は「25℃」以上で活発に

特に注意したいのは気温が高くなる初夏から秋。 細菌の多くは25℃を超えると急激に繁殖します。

この時期は生肉・魚介類・生野菜などの取り扱いに注意し、調理後はすぐ冷蔵する習慣をつけましょう。■ ウイルス性食中毒にも要注意

寒い時期に流行するノロウイルスなどは、感染者の嘔吐物や便から広がることがあります。 施設内で1人でも発症すると、嘔吐の処理ミスや共用タオルなどから一気に感染が広がることも。■ 一年中できる予防の基本

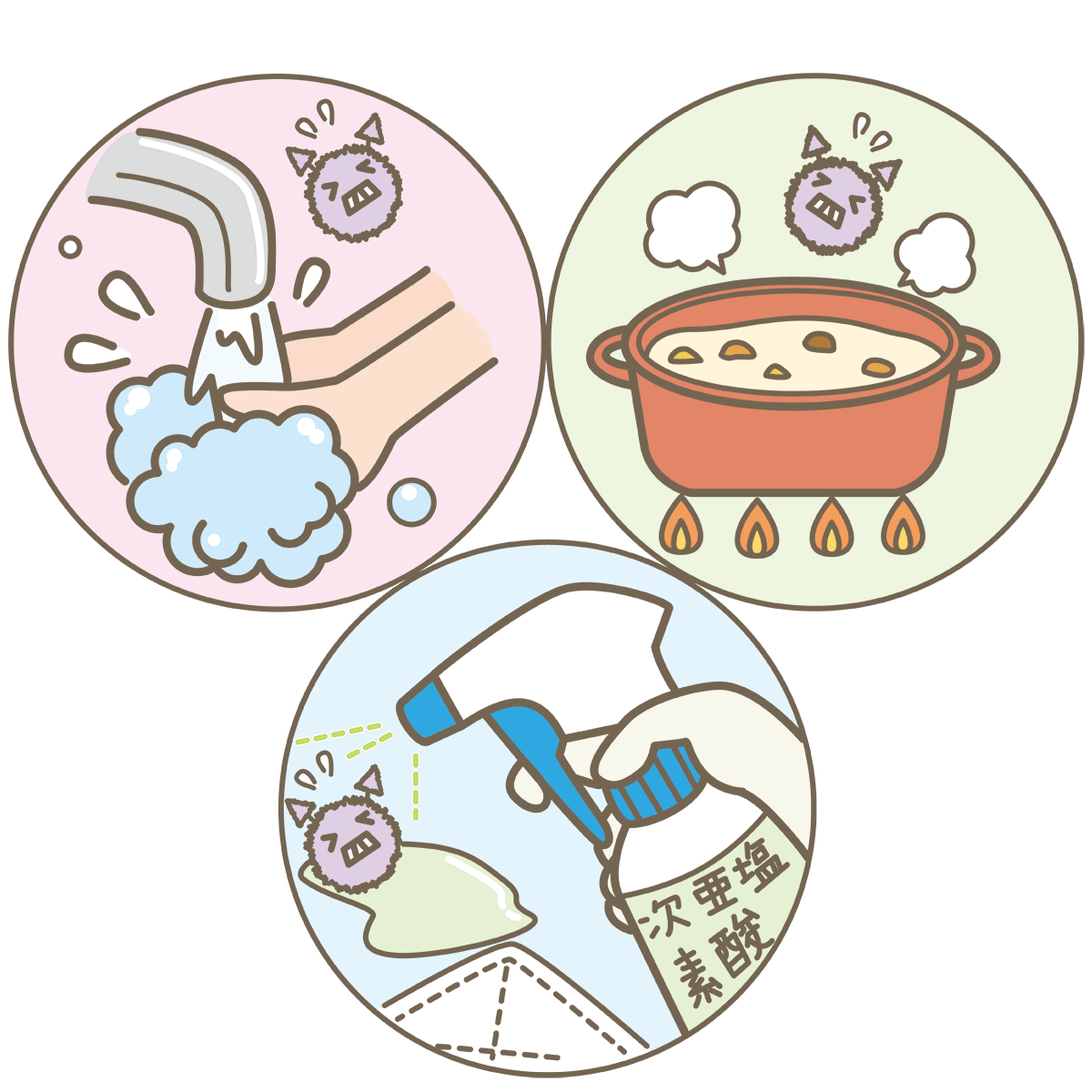

- 石けんでの正しい手洗い

- 食材の低温保存

- 調理器具の使い分け(生・加熱済)

- 嘔吐時の正しい処理(使い捨て備品使用)

■ リベルタは衛生管理の意識もサポート

スタッフの皆さまに安心して働いていただけるよう、リベルタでは衛生情報の共有しています。 LINEですぐにご相談いただけます。▼LINEで簡単登録・相談も受付中! LINE公式アカウントに登録する